Эскимо из зяблика → разбираем птицу / Хабр

Знакомьтесь, это зяблик получает паспорт. Прямо сейчас птиц засунут в конус для взвешивания, ему там темно и спокойно. Для паспорта это не очень важно, но мы уже знаем, что наш зяблик вообще-то довольно тупой. Ладно, либо глупый, либо невнимательный, либо очень целеустремлённый. Потому что он залетел в створ ловушки из рыболовных сетей, а затем без сомнений пролетел её до конца, до сужения и накопителя. До конца этот квест выполняет примерно треть птиц, подлетающих к ловушке. А дальше, в накопителе, его и выхватил из воздуха одним движением опытный орнитолог.

Узнав длину крыла и массу зяблика, а заодно раздув ему пух на животе для проверки количества жира (он просвечивает через кожу), можно установить запас его хода. У нашего почти 2 грамма. Это не очень много, но каждый килограмм жира даёт около 8 тысяч килокалорий, то есть у нашего героя массой 21,4 грамма есть топлива на примерно 450 километров. Это для птицы критично, потому что лететь далеко, и дальше это прямо повлияет на принятие зябликом решения о продолжении миграции.

Так. В общем, добро пожаловать на старейшую в мире орнитологическую станцию в Калининградской области. Пошли смотреть газоанализатор для внутреннего мира воробьиных и человека с уткой на голове. И вот эти огромные ловушки с фотографии выше.

Что происходит

Зяблик метится кольцом. Он попался хитрым орнитологам полевого стационара «Фрингилла» биологической станции «Рыбачий» в Калининградской области на Куршской косе на Земле. Вся эволюция привела к тому, что, с одной стороны, сформировался зяблик, который залетел в ловушку, а с другой — появился орнитолог, который хочет записать его массу, пол, оценить количество жира, измерить длину крыла и вручить ему алюминиевое кольцо с номером. Либо радиопередатчик, либо спутниковый передатчик. Но прямо сейчас только кольцо.

Как он вообще попался?

Наш герой — перелётная птица. Собственно, он залетел в огромный сачок из рыболовных сетей во время своего перелёта. Вот такой:

Сам сачок он, скорее всего, принял за хитро сформировавшуюся растительность, что-то типа странной рощи со смыкающимися кронами. И попытался вылететь, двигаясь вперёд. Во время миграции птицы вообще чаще топят +W в направлении цели.

И попытался вылететь, двигаясь вперёд. Во время миграции птицы вообще чаще топят +W в направлении цели.

А Куршская коса расположена ровно по направлению миграции. Ловушка работает как рыболовная сеть, выхватывающая из потока птиц всех тех, кто статистически влетает в створ 35 х 15 метров.

Что птица делала так низко?

Во время перелёта нашему герою очень важно двигаться там, где можно легко спрятаться от воздушного хищника. Поэтому он рассчитывает, что, если вдруг что, он сможет юркнуть в лес или хотя бы в кустарник. Именно поэтому он летит низко (иначе смысла юркать не будет), и именно поэтому он летит над сушей, а не над водой. Над водой — опаснее всего, там прятаться негде, разве что можно сесть на воду, но это тоже так себе план для сухопутной птицы. В итоге зяблик летел над косой. Поскольку с двух сторон от косы вода, а сама коса довольно узкая, получается такое бутылочное горлышко, сужающее трансферный поток птиц. И вот в самом плотном месте и стоит ловушка, которая позволяет изучать часть этого потока. Более того, сама коса ещё и не однородная, а состоит из песка и растительности, и птицам больше нравится идея лететь над листвой. Там есть, куда юркать.

Более того, сама коса ещё и не однородная, а состоит из песка и растительности, и птицам больше нравится идея лететь над листвой. Там есть, куда юркать.

А как этот зяблик тогда пересекает Сахару и моря?

С трудом. На его пути миграции есть место, где нужно лететь 40-48 часов без остановки. Возможно, логичнее было бы облетать такие сложные участки по длинной траектории, но для этого пришлось бы очень сильно усложнить навигационный блок, увеличить мозг, потребление и добавить ещё кучу всего, что довольно сложно сделать на платформе массой 21,4 грамма.

Ворону вот проапгрейдили. Вороны в ловушку никогда не залетают (точнее, вовремя разворачиваются, если вдруг что), они слишком умные для таких простых разводок. Но ворона куда как тяжелее.

Правильное удержание птицы: перевернуть вверх ногами, чтобы вызвать системную ошибку (птица так в жизни обычно никогда не делает) и удерживать голову между пальцев. Если сейчас раздуть пух на пузе, будет видно количество жира прямо через кожу.

Зачем птицу вообще кольцуют?

Потому что это способ исследования миграции птиц. Окольцевали сотню, затем получили данные о том, где нашлась одна. Если не считать зяблика по кличке Выброс, который 6 лет подряд упорно вил гнездо в самой ловушке (в широкой части) и стабильно попадался 53 чёртовых раза, остальные — это в чистом виде накопление Big Data. Птиц много, позиции псевдослучайные по маршрутам. С 56-го года накоплено около 4 миллионов окольцованных, соответственно, около 10 тысяч со второй координатой. На бигдату пока не тянет, но этого уже достаточно, чтобы делать много разных выводов.

Отныне зяблик будет с этим кольцом, пока смерть не разлучит их. Масса выбирается так, чтобы не особо мешать птице.

Вот кольцо ещё раз

Вот эти жёлтые точки говорят нам, что зарянка этого года, то есть это джун

Для разных птиц разные кольца

А можно же следить за птицей по-другому?

Да, можно дать ей передатчик. Самый лёгкий бипер 0,7 грамма (кастомные бывают 0,2 грамма, а самый маленький фабричный из неиспользуемых на станции — сейчас 0,25 грамма), радиус поиска стационарной направленной антенной 4-5 километров в воздухе. Более лёгкие дают только 2 километра максимум. Для птиц побольше есть до 20 километров, а для самых здоровых хищников типа аистов (хотя формально они не хищники, но способны при случае схарчить зайца), есть спутниковые передатчики. Которые и позволили обнаружить одну офигенную вещь, про то, что птицы умеют срезать углы во время миграции. Но про это чуть позже. Если же вам интересно, наиболее известен в Рунете

Самый лёгкий бипер 0,7 грамма (кастомные бывают 0,2 грамма, а самый маленький фабричный из неиспользуемых на станции — сейчас 0,25 грамма), радиус поиска стационарной направленной антенной 4-5 километров в воздухе. Более лёгкие дают только 2 километра максимум. Для птиц побольше есть до 20 километров, а для самых здоровых хищников типа аистов (хотя формально они не хищники, но способны при случае схарчить зайца), есть спутниковые передатчики. Которые и позволили обнаружить одну офигенную вещь, про то, что птицы умеют срезать углы во время миграции. Но про это чуть позже. Если же вам интересно, наиболее известен в Рунете

, который отлично провёл свою миграцию, залетев за рыбой в Астраханский заповедник (вот

, кстати), поев на Евфрате, а потом остановился на берегах Нила.

В посёлке Рыбачий

На Куршской косе две такие следящие станции с антеннами, одна на полевом стационаре Фрингилла, на 23-м километре Куршской косы, вторая на территории биостанции «Рыбачий», на 34-м километре косы. То есть между ними 11 километров.

То есть между ними 11 километров.

Сектора смотрят в стороны от вышки, создавая на косе, фактически, две линии (точнее, конусы диаграммы направленности), при пересечении которых можно отследить птицу. Это для тех самых лёгких биперов.

Как птица знает, куда ей лететь?

Очень коротко и грубо ситуация кажется такой: когда птица рождается, она записывает координаты своего дома. Речь про параметры магнитного поля, например. Дальше у неё есть два прибора для магнитной навигации: один в клюве, а второй подсоединён к глазу и врубается в тройничный нерв. Про оба мы почти нифига не знаем, например, металл в клюве, на который все думали, вообще оказался скоплением макрофагов, которые его жрут, а не датчиком. Но что-то примешивается в визуальный сигнал, и что-то ещё идёт в мозг. Как это видит птица, непонятно, но вот выбирайте, что вам больше нравится:

Или вот так. Никто не знает, как она видит:

А как мы узнали, что это вообще работает так?

Взяли птицу, положили в аналог клетки Фарадея (точнее, в систему магнитных колец), отнесли в другое место и посмотрели, куда она полетела. Повторили несколько сотен раз с контрольной группой. Потом взяли птицу, положили в прибор, который позволяет эмулировать различное магнитное поле (из другой точки Земли), что-то вроде fakeGPS и поставили на тарелку с мелом. Куда птица чаще прыгает — то и считают направлением её полёта.

Повторили несколько сотен раз с контрольной группой. Потом взяли птицу, положили в прибор, который позволяет эмулировать различное магнитное поле (из другой точки Земли), что-то вроде fakeGPS и поставили на тарелку с мелом. Куда птица чаще прыгает — то и считают направлением её полёта.

Вот так делают эти конусы, обмазывая мелом:

А вот после такой тропинки вдали от всех источников излучения уже находятся подопытные птицы:

«В наших экспериментах, мы в основном изучаем магнитную рецепцию. И для этого мы используем магнитные кольца, с помощью которых мы можем менять разные параметры магнитного поля. Мы можем поворачивать стрелку магнитного компаса на определённый градус. Мы можем симулировать магнитное поле в любой точке на Земле. Таким образом, мы можем, как бы виртуально перенести животное из этой точки в другую точку, меняя только магнитное поле. Для нас, биологов, существует два типа колец. Одна система — кольца Гельмгольца, другая система Мерритта.Они отличаются по большей части количеством колец в каждой оси. То есть в системе Гельмгольца это два кольца в оси, x, y и z. А в системе Мерритта их четыре. Чем больше колец, тем стабильнее и больше объём пространства, которым создаётся гомогенное магнитное поле. Если взять, например, кольцо Гельмгольца и кольцо Мерритта одинакового диаметра, два метра, то внутри колец Мерритта объём гомогенного магнитного поля будет метр на метр, то есть такой куб. А у колец Гельмгольца он будет 60х60x60 сантиметров»

Александр Пахомов

Почему такие прыжки считают направлением полёта?

Это долгая история, но на станции ведутся исследования и про локомоторную активность птиц во время миграции. Чтобы рассказать про это, придётся сделать ещё одно лирическое отступление про то, как вообще птица понимает, что ей уже ПОРА.

Как птица понимает, что ей уже пора

Птица один раз рождается, а потом живёт в цикле из еды, размножения и миграции.

«Птицы размножаются в определённый период, птицы линяют в определённый период, птицы миграцию совершают в определённый период.И у них стадии жизненного цикла сменяются друг за другом. Если вы возьмёте птицу, посадите её в клетку, создадите ей условия, например, тропические, экватора: двенадцать часов света, двенадцать часов темноты. И будете её год, два, три, четыре держать в таких условиях, вы увидите, птица будет всё равно проходить через все эти стадии жизненного цикла. Если вы будете, например, измерять размер их гонад, вы увидите, что в субъективную птичью весну, гонады увеличатся. То есть она будет готова к размножению. После того, как размножение не случится, гонады уменьшатся, а потом наступит линька, то есть птица всё равно перелиняет, несмотря на то, что никакой фотопериод это не запустил. Это реализация эндогенных программ, то есть это чистая генетика. Но в естественных условиях, когда мы наблюдаем чередование свето-темнового цикла, происходит подстройка этого внутреннего ритма к естественному изменению фотопериода, наблюдаемому при смене сезонов года. В отсутствии изменения фотопериода всё равно программы будут реализовываться.

Другое дело, что они будут происходить с довольно существенной ошибкой, с опережением.»

Андрей Мухин

То есть, по сути, птица прописана по таймингам, и если они наступают, то меняется и её стадия жизненного цикла. Но поскольку ей нужно подстраиваться под текущие обстоятельства, она способна сжимать эти процедуры. Арсений Цвей, сотрудник станции, изучает эти вещи.

Вот тутсписок его работ, если интересно. Наиболее важно то, что он приблизился к пониманию того, как работает эндокринная регуляция и что её запускает. Пока главная вещь — птица ориентируется не на температуру и сотни других сложных факторов, а берёт самую простую глобальную переменную — ту самую длительность фотопериода, то есть длину дня.

И что случается, когда птице пора?

Когда нужно начать мигрировать, появляется вот та самая стрелка в поле зрения (я утрирую, возможно, это полосы в нежелательном направлении или уменьшение резкости зрения в ненужном направлении и т.п.) — в общем, появляется указатель на то место, куда птице надо.

Самые жирные птицы вылетают первыми, накопившие меньше жира — по возможности оттягивают вылет, чтобы успеть запастись топливом.

«Анализ стартов, проведенный на птицах с разным запасом жира показал, что птицы с большим количество жира вылетали раньше, так как могли на своих запасах лететь большее количествово ночных часов, в то время как более тощие — меньшее.При этом, как и тощие, так и жирные «планируют» посадку примерно в одно и то же время — в предутренних сумерках»

И что, птица топит вперёд по прямой?

Нет.

Молодая птица идёт довольно сложным маршрутом, отдалённо похожим на то, как движется самолёт по радиоприводам, то есть от ориентира к ориентиру. На следующий год птица начинает «срезать углы», то есть понимает, как именно может сэкономить время и силы, кое-где пролетев покороче.

Если по дороге попадается препятствие (пустыня или вода), птица старается облететь его по краю. Если по краю слишком далеко — старается пройти напрямую, как Сахару.

Возвращаются птицы ровно в то место, где родились, обычно гнездятся не очень далеко от своего дома (анализ по распределению гнёзд впервые загнездившихся птиц). Не очень далеко — это может быть 20 метров, 50 метров, 200 метров и т.п. Скорее всего, достаточно доставить птицу в радиус от 50 до 300 километров от дома, дальше она сориентируется когнитивно. Численно доказано, что птицы стремятся гнездиться у места своего рождения.

Численно доказано, что птицы стремятся гнездиться у места своего рождения.

Расширение ареала вида делается за счёт молодых птиц: подростки более склонны к изменениям, и могут забираться туда, куда взрослые по трезвяку не полетели бы. Например, на станции несколько лет назад поймали средиземноморскую славку (южная птица, обычна во Франции), а белый аист сейчас уже гнездится в Ленинградской области. Это вид, который движется чётко на север, северо-восток, расширяя свой ареал. Было минимум 4 случая залёта фламинго. Правда, фламинго в Калининграде вряд ли выжили.

А вот принципы навигации птиц в дороге — это та ещё загадка. Скорее всего, тут много факторов: и магнитные органы, и следование за другими птицами, и обучение от старших через ориентиры и так далее. Даже элементарно можно ориентироваться на поток: многие птицы отправляют пакеты «я здесь», просто время от времени вскрикивая, что даёт понимание, что они где-то там, и что там безопасно лететь. Это, например, дрозды. А вот ночные мигранты, вроде тех же зарянок, летают не косяком, а поодиночке. Доказано, что птицы изучают положение Полярной звезды или других звёзд. Возможно, они используют и другие принципы, которые мы активно применяем для доставки ядерных боезарядов по всей планете — начинали мы тоже с навигации по звёздам (хорошо описано в книге у Чертока), а заканчиваем инерционкой в комплексе с другими параметрами.

Доказано, что птицы изучают положение Полярной звезды или других звёзд. Возможно, они используют и другие принципы, которые мы активно применяем для доставки ядерных боезарядов по всей планете — начинали мы тоже с навигации по звёздам (хорошо описано в книге у Чертока), а заканчиваем инерционкой в комплексе с другими параметрами.

Сейчас считается, что птицы преимущественно используют магнитную навигацию для дальних дистанций, плюс запоминают путь, плюс ориентируются на других птиц, плюс знают регионы остановок, дома и цели. Точнее, для ориентации использование магнитной информации подтверждается многочисленными фактами, использование же магнитного поля Земли для навигации — лишь одна из нескольких гипотез, не получившая пока однозначного подтверждения.

Те же альбатросы, например, находят родные острова на последнем участке по запаху, который ветра разносят на 300-400 километров. Кстати, угадайте, по запаху чего именно. В общем, там достаточно сложная модель кучи входных данных, в которой досконально никто пока не разобрался.

Как доказали, что птица возвращается домой так близко?

Численно. Прошли пару раз по лесу и окольцевали всех птенцов, записывая координаты гнёзд. Дальше, из известных общих данных 75% этих птиц погибли к следующему сезону где-то далеко (природа сурова). Итоговый практический процент возврата составляет обычно 7-13%. И вот распределение этих выживших и вернувшихся, а среди них учтенных птиц, позволяет показать, что гнезда птиц на следующий год не распределяются случайно в пространстве, а тяготеют к местам рождения.

Миграция выполняется непрерывно?

Если мы говорим про дальний перелёт в ЮАР, например, то нет, потому что столько запаса хода в птице просто нет. Есть моменты, когда ей нужно спать и отдыхать — это короткие остановки, обычно меньше одного дня (точнее, днём они и так останавливаются, потому что двигаются ночью). И есть моменты, когда она останавливается на 3-4 дня, чтобы есть и толстеть. Могут остановиться и подольше, дней на 10.

На Куршской косе места не самые пригодные для ловли насекомых и поиска семян растений, поэтому зяблики не останавливаются больше, чем на несколько часов. Кстати, зяблики собирают насекомых для выкармливания птенцов, а вот во время миграции собирают семена.

Кстати, зяблики собирают насекомых для выкармливания птенцов, а вот во время миграции собирают семена.

А вот в тех же низовьях Волги поблизости от Астраханского биосферного заповедника или где-нибудь под Волгоградом вполне могут залипнуть на неделю. Именно поэтому, если там около мест миграционных остановок построить торговый центр с парковкой и пару сёл неподалёку, птицы начнут помирать и в Африке, и в Финляндии, и в Калининграде. Это экология.

Раз изучается эндокринная регуляция, значит, у птиц берут кровь?

Верно, у некоторых берут. Это позволяет оценить уровень кортикостерона, например.

Анализы на станции

Ещё, конечно, можно было бы секвенировать их геном и устанавливать родственные связи, но для этого нужно чуть больше пойманных птиц и чуть больше дорогого оборудования, поэтому пока только гормоны. Вот если выиграют грант — будет и что-то похожее.

А что ещё изучается на станции?

Экология видов, заболевания птиц, и инфекции, ими переносимые. Например, тут вот есть ящик с комарами:

Например, тут вот есть ящик с комарами:

Птицы летят в Африку, заражаются там малярией от местных комаров, потом летят к нам уже носителями, здесь их кусают наши комары — и, казалось бы, дальше должны начинаться эпидемии. Но нет, нифига, наши северные комары не поддерживают малярийного плазмодия. Тем не менее, учёт больных птиц (не только малярией) ведётся, это просто такой общий скрининг для понимания, чем всё может кончиться. Потому что, например, если в регионе потеплеет, то никто не гарантирует, что эпидемиологическое равновесие будет тем же.

Или вот газоанализаторы:

Можно посадить птицу в герметичную камеру и замерять расход различных газов, в частности, потребление кислорода. Это даст возможность очень точно оценить, как именно она его использует для окисления, то есть можно будет на физическом уровне смоделировать энергообмен.

Вот тут сотрудники, и у каждого в профиле отсылки на публикации.

Для чего всё это делается?

Для прогресса фундаментальной науки. То есть мы не знаем прикладное применение этих знаний, но знаем, что это нужно изучать. Просто потому, что человечество ещё не знает, как это работает. Так устроена фундаментальная наука: сначала мы задаём вопросы, потом получаем ответы, и только потом начинаем придумывать, что с этим можно сделать.

То есть мы не знаем прикладное применение этих знаний, но знаем, что это нужно изучать. Просто потому, что человечество ещё не знает, как это работает. Так устроена фундаментальная наука: сначала мы задаём вопросы, потом получаем ответы, и только потом начинаем придумывать, что с этим можно сделать.

Как это всё посмотреть самому?

Поехать в Калининградскую область и забраться на Куршскую косу. Это станция посёлка Рыбачий и полевой стационар Фрингилла. Стационар назван так в честь вьюрковой птицы, Fringílla coélebs, то есть нашего зяблика, который тут живёт в ассортименте. Основное здание в посёлке Рыбачьем, а полевой стационар «Фрингилла» посреди косы, и легко доступен туристам и школьникам. Экскурсии нужны, чтобы зарабатывать деньги, потому что первая орнитологическая станция нашей страны финансируется примерно только на зарплаты учёным. Правда, они вовремя сделали ставку на научные публикации и гранты, и научились брать эти самые гранты достаточно хорошо — задолго до того, как их порадовали уменьшениями бюджета.

Её основал ещё немецкий пастор Иоганнес Тинеманн в 1901 году, а в 1956 году её перезапустили как уже советскую станцию. Точнее, тут организовали биологическую станцию, потому что она изучала не только птиц, но и паразитов, а в 60-х работали с рыбами тоже.

К слову, когда я говорил про «старейшую в мире орнитологическую станцию», я влез в знатный холивар. Дело в том, что биостанция «Рыбачий» была основана в 1956 году, и возглавил ее первый директор Лев Осипович Белопольский. Но до этого была станция «Фогельварте Росситтен», которая была действительно первой в мире немецкой орнитологической станцией (основанной в 1901 году). Само слово «фогельварте» появилось благодаря немецкому любителю птиц, художнику Гетке, который в 1893 году написал книгу «Фогельварте Гельголанд», но «Фогельварте Гельголанд» (существует до сих пор), появилась лишь 10 лет спустя после Росситтенской, в 1910 году. Именно поэтому Росситтенская станция считается старейшей. Но сотрудники Гельголандской подчеркивают, что Росситтенская станция прекратила свое существование в 1944 году, а в 1956 на Куршской косе начала работу советская станция «Рыбачий».

Но нам важно то, что на момент основания станции леса рядом не было, был участок дюн, заросший ивовыми кустами. Лес посадили лесники. Здесь идёт долгая борьба с песком, когда участки дюны заставляются специальными корзинами, где могут расти деревья. Позже они образуют лес, что меняет ландшафт косы. Так постепенно песок отступает.

Наш пастор увидел прекрасный пролёт птиц осенью и решил, что именно тут их нужно ловить и считать. Гигантские ловушки появились в 57 году. Вот тут публикуются журналы с накопленными данными.

Ну а вы теперь примерно представляете, как офигительно устроена функция main () у птиц. Периоды разной деятельности, которые настраиваются параметрами среды, эндокринная регуляция для мотивации делать нужное, магнитный орган с выводом в зрительный поток, ещё один магнитный орган, куча других фич. В общем, очень красивый пример прекрасно оптимизированного ветвера ровно под платформу.

С нами сегодня был кандидат биологических наук Андрей Мухин, директор станции.

Маленький, отважный и стремительный: "птицей 2021 года" выбран сокол-кобчик

Ежегодно с 1996 года Союз охраны птиц России (СОПР) выбирает птицу года. Этой птице посвящаются эколого-просветительские мероприятия и природоохранные акции, которые проходят в течение всего года. Птицей — символом 2021 года стал кобчик — вид хищных птиц рода соколов. Он "сменил" на почётном посту серого журавля, носившего этот титул в 2020 году.

Сокол-кобчик (Falco vespertinus) — маленький, отважный, изящный и стремительный. Орнитологи считают его самым мелким дневным пернатым хищником России. Состояние популяции кобчиков вызывает у учёных тревогу — численность их в Европейской России составляет около 20 тыс. пар и неуклонно снижается. Во многих регионах нашей страны кобчик занесён в Красные книги.

Президент Союза охраны птиц России Владимир Мельников: "Из мелких соколов именно кобчик сейчас наиболее проблемный вид. Он сильно сократил свою численность по всему ареалу, почти исчезли колониальные его поселения. Очень важно сейчас выявить его наиболее стабильные места гнездования, откуда этот вид мог бы вновь расселяться, восстанавливать свою численность".

Очень важно сейчас выявить его наиболее стабильные места гнездования, откуда этот вид мог бы вновь расселяться, восстанавливать свою численность".

Взрослого самца-кобчика не спутаешь ни с каким другим представителем мелких соколов. В его оперении изысканные тёмно-пепельно-серые тона на спине и крыльях оттеняются кирпично-красным цветом низа брюшка и "красными штанами" — яркими перьями на ногах. Насыщенность их цвета — знак достижения птицей половой зрелости. У самок окраска более скромная — охристо-серая с продольными пестринами на животе. Голову украшает изящная тёмная "маска", переходящая в тёмный "ус".

Кобчик — неутомимый охотник. Но маленькие — меньше голубя — размеры и довольно слабый и короткий клюв не позволяют ему убивать крупную добычу. Кобчик — гроза крупных насекомых — саранчи, жуков, кузнечиков, бабочек, стрекоз, пчёл и ос, которые составляют около 80% его рациона — очень питательного и богатого белком. У кобчика поистине удивительная координация движений, позволяющая ловить даже очень мелкую добычу и в воздухе, и с земли. Как и сокол-пустельга, он зависает в воздухе в трепещущем полёте, высматривая добычу. Есть наблюдения, как птицы сопровождают пасущиеся стада, хватая выпугиваемых насекомых. Впрочем, если повезёт, маленький крылатый хищник не откажется и от мелкого грызуна или ящерицы — особенно важно это для птицы в период выкармливания птенцов.

Как и сокол-пустельга, он зависает в воздухе в трепещущем полёте, высматривая добычу. Есть наблюдения, как птицы сопровождают пасущиеся стада, хватая выпугиваемых насекомых. Впрочем, если повезёт, маленький крылатый хищник не откажется и от мелкого грызуна или ящерицы — особенно важно это для птицы в период выкармливания птенцов.

Несмотря на маленькие размеры, у кобчика — задорный, отважный и даже слегка "нахальный" нрав. По отдельным наблюдениям, стремясь отвоевать выгодную гнездовую территорию, крохотный кобчик может вступить в единоборство с цаплей. Кобчики часто селятся колониями, насчитывающими от десятков до сотен пар, например в жилых или брошенных грачевниках. Это птицы с высокоразвитой социальной системой — если опасность грозит кладке или птенцам, то все взрослые птицы будут отважно защищать своих. Кобчики — очень ответственные родители. Самец никогда не бросит самку, сидящую на яйцах или воспитывающую птенцов. Он будет ловить столько добычи, сколько будет нужно семейству.

В гнездовых колониях формируется и костяк будущей перелётной стаи, которая берёт курс на юг в начале октября. Кобчик хорошо приспособлен к умеренно континентальному климату, но не выдерживает даже лёгких морозов, предпочитая проводить зиму в тёплых странах. К своим местам гнездования они возвращаются к середине апреля. Их излюбленные биотопы — открытые: степи, лесостепи, сельхозугодья. А вот в больших лесных массивах кобчик не селится — его полёт не приспособлен к маневрированию между деревьями.

Ареал обитания кобчиков огромен — от европейских стран до Казахстана, Урала, Западной Сибири. На Дальнем Востоке, в Монголии и Китае нашего кобчика сменяет близкий вид — кобчик амурский (Falco amurensis). Общая численность амурского кобчика оценивается в 40 тыс. особей.

"Амурский кобчик тоже зимует на юге Африки, пролетая более десяти тысяч километров почти над всем югом Азии и просторами Индийского океана, — рассказывает старший научный сотрудник сектора орнитологии Зоологического музея МГУ Евгений Коблик. — При этом почти вся мировая популяция вида огромными стаями (до 5 тыс. особей) пролетает сквозь "бутылочное горлышко" — лесистые ущелья Нагаленда на востоке Индии. Именно здесь пролётных кобчиков всевозможными способами ловят местные жители. Только недавно это хищническое истребление удалось остановить и численность вида начала восстанавливаться".

— При этом почти вся мировая популяция вида огромными стаями (до 5 тыс. особей) пролетает сквозь "бутылочное горлышко" — лесистые ущелья Нагаленда на востоке Индии. Именно здесь пролётных кобчиков всевозможными способами ловят местные жители. Только недавно это хищническое истребление удалось остановить и численность вида начала восстанавливаться".

Сокращение численности кобчиков связано не только с истреблением во время миграций, но и с тем, что, добывая насекомых на сельхозугодьях, птицы сталкиваются с отравлением пестицидами и иной сельхозхимией. Эти вредные вещества накапливаются в теле кобчиков и спустя некоторое время вызывают тяжёлые болезни и смерть. И эта проблема актуальна не только для кобчиков, выходом могло бы быть развитие экологического сельского хозяйства. Ещё один важный фактор сокращения численности кобчика — это вырубка пригодных для гнёзд высокоствольных деревьев и отсутствие необходимой кормовой базы вблизи гнездовий.

Поиск мест обитания кобчика, создание заказников со специальным режимом по сохранению этой птицы, экологическое просвещение населения — всё это задачи наступившего 2021 года, который для учёных и природоохранников пройдёт под знаком этого удивительного пернатого хищника.

Айболит — Чуковский. Полный текст стихотворения — Айболит

Добрый доктор Айболит!

Он под деревом сидит.

Приходи к нему лечиться

И корова, и волчица,

И жучок, и червячок,

И медведица!

Всех излечит, исцелит

Добрый доктор Айболит!

И пришла к Айболиту лиса:

«Ой, меня укусила оса!»

И пришёл к Айболиту барбос:

«Меня курица клюнула в нос!»

И прибежала зайчиха

И закричала: «Ай, ай!

Мой зайчик попал под трамвай!

Мой зайчик, мой мальчик

Попал под трамвай!

Он бежал по дорожке,

И ему перерезало ножки,

И теперь он больной и хромой,

Маленький заинька мой!»

И сказал Айболит: «Не беда!

Подавай-ка его сюда!

Я пришью ему новые ножки,

Он опять побежит по дорожке».

И принесли к нему зайку,

Такого больного, хромого,

И доктор пришил ему ножки,

И заинька прыгает снова.

А с ним и зайчиха-мать

Тоже пошла танцевать,

И смеётся она и кричит:

«Ну, спасибо тебе. Айболит!»

Айболит!»

Вдруг откуда-то шакал

На кобыле прискакал:

«Вот вам телеграмма

От Гиппопотама!»

«Приезжайте, доктор,

В Африку скорей

И спасите, доктор,

Наших малышей!»

«Что такое? Неужели

Ваши дети заболели?»

«Да-да-да! У них ангина,

Скарлатина, холерина,

Дифтерит, аппендицит,

Малярия и бронхит!

Приходите же скорее,

Добрый доктор Айболит!»

«Ладно, ладно, побегу,

Вашим детям помогу.

Только где же вы живёте?

На горе или в болоте?»

«Мы живём на Занзибаре,

В Калахари и Сахаре,

На горе Фернандо-По,

Где гуляет Гиппо-по

По широкой Лимпопо».

И встал Айболит, побежал Айболит.

По полям, но лесам, по лугам он бежит.

И одно только слово твердит Айболит:

«Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!»

А в лицо ему ветер, и снег, и град:

«Эй, Айболит, воротися назад!»

И упал Айболит и лежит на снегу:

«Я дальше идти не могу».

И сейчас же к нему из-за ёлки

Выбегают мохнатые волки:

«Садись, Айболит, верхом,

Мы живо тебя довезём!»

И вперёд поскакал Айболит

И одно только слово твердит:

«Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!»

Но вот перед ними море —

Бушует, шумит на просторе.

А в море высокая ходит волна.

Сейчас Айболита проглотит она.

«О, если я утону,

Если пойду я ко дну,

Что станется с ними, с больными,

С моими зверями лесными?»

Но тут выплывает кит:

«Садись на меня, Айболит,

И, как большой пароход,

Тебя повезу я вперёд!»

И сел на кита Айболит

И одно только слово твердит:

«Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!»

И горы встают перед ним на пути,

И он по горам начинает ползти,

А горы всё выше, а горы всё круче,

А горы уходят под самые тучи!

«О, если я не дойду,

Если в пути пропаду,

Что станется с ними, с больными,

С моими зверями лесными?»

И сейчас же с высокой скалы

К Айболиту слетели орлы:

«Садись, Айболит, верхом,

Мы живо тебя довезём!»

И сел на орла Айболит

И одно только слово твердит:

«Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!»

А в Африке,

А в Африке,

На чёрной

Лимпопо,

Сидит и плачет

В Африке

Печальный Гиппопо.

Он в Африке, он в Африке

Под пальмою сидит

И на море из Африки

Без отдыха глядит:

Не едет ли в кораблике

Доктор Айболит?

И рыщут по дороге

Слоны и носороги

И говорят сердито:

«Что ж нету Айболита?»

А рядом бегемотики

Схватились за животики:

У них, у бегемотиков,

Животики болят.

И тут же страусята

Визжат, как поросята.

Ах, жалко, жалко, жалко

Бедных страусят!

И корь, и дифтерит у них,

И оспа, и бронхит у них,

И голова болит у них,

И горлышко болит.

Они лежат и бредят:

«Ну что же он не едет,

Ну что же он не едет,

Доктор Айболит?»

А рядом прикорнула

Зубастая акула,

Зубастая акула

На солнышке лежит.

Ах, у её малюток,

У бедных акулят,

Уже двенадцать суток

Зубки болят!

И вывихнуто плечико

У бедного кузнечика;

Не прыгает, не скачет он,

А горько-горько плачет он

И доктора зовёт:

«О, где же добрый доктор?

Когда же он придёт?»

Но вот, поглядите, какая-то птица

Всё ближе и ближе по воздуху мчится.

На птице, глядите, сидит Айболит

И шляпою машет и громко кричит:

«Да здравствует милая Африка!»

И рада и счастлива вся детвора:

«Приехал, приехал! Ура! Ура!»

А птица над ними кружится,

А птица на землю садится.

И бежит Айболит к бегемотикам,

И хлопает их по животикам,

И всем по порядку

Даёт шоколадку,

И ставит и ставит им градусники!

И к полосатым

Бежит он тигрятам.

И к бедным горбатым

Больным верблюжатам,

И каждого гоголем,

Каждого моголем,

Гоголем-моголем,

Гоголем-моголем,

Гоголем-моголем потчует.

Десять ночей Айболит

Не ест, не пьёт и не спит,

Десять ночей подряд

Он лечит несчастных зверят

И ставит и ставит им градусники.

Вот и вылечил он их,

Лимпопо!

Вот и вылечил больных.

Лимпопо!

И пошли они смеяться,

Лимпопо!

И плясать и баловаться,

Лимпопо!

И акула Каракула

Правым глазом подмигнула

И хохочет, и хохочет,

Будто кто её щекочет.

А малютки бегемотики

Ухватились за животики

И смеются, заливаются —

Так что дубы сотрясаются.

Вот и Гиппо, вот и Попо,

Гиппо-попо, Гиппо-попо!

Вот идёт Гиппопотам.

Он идёт от Занзибара.

Он идёт к Килиманджаро —

И кричит он, и поёт он:

«Слава, слава Айболиту!

Слава добрым докторам!»

Определитель московских птиц: от дрозда до зеленой пересмешки

ЛЕСНОЙ КОНЕК

Эта птичка мельче и стройнее воробья, спинка буровато-серая с черно-коричневыми крапинками, нижняя часть светлая. На груди и боках имеются темные пестрины. Позывки конька звучат как «тит-тит», «псиит-псиит». Щебетать он начинает на взлете, потом планирует и снижается с характерной растянутой концовкой песни: «тсиа-тсиа-тсиа».

На груди и боках имеются темные пестрины. Позывки конька звучат как «тит-тит», «псиит-псиит». Щебетать он начинает на взлете, потом планирует и снижается с характерной растянутой концовкой песни: «тсиа-тсиа-тсиа».

Коньки встречаются только в лесопарках и вдоль рек, да и то лишь в небольшом количестве.

СКВОРЕЦ

Хорошо известная горожанам птица. По размеру она несколько крупнее воробья, цвет оперения — черный с пурпурным и зеленым отливом, на спине и нижней части брюха — пестринки. Характерная особенность скворца — желтый клюв. Молодые птички летом имеют темно-бурый окрас, и лишь горлышко у них грязно-белое. Скворец, как известно, прекрасный имитатор: его пение состоит из фрагментов голосов других птиц и окружающих звуков.

В Москве скворцы встречаются часто, их стаи могут насчитывать сотни особей. Хотя они обычно бывают здесь пролетом, в последние годы стали известны случаи их зимовки в столице.

ИВОЛГА

Фото: ru. wikipedia.org

wikipedia.orgЭта птица немного крупнее скворца. Самец по окрасу ярко-желтый, с черными крыльями и черной полосой у глаз, хвост черный с желтыми пятнами. У самки цвет оперения более зеленоватый, а на груди и брюшке имеются темно-бурые продольные пятнышки. Песня иволги представляет собой свист: «фи-тиу-лиу». Ее голос порой напоминает резкий крик, словно взвизгнула кошка.

Иволги населяют светлые лиственные или смешанные леса и лесопарки города. В Москве они редки, и встретить их — большая удача.

КРАПИВНИК

Эту наземную птичку заметить непросто, ведь она вдвое меньше воробья и может встретиться лишь в небольших количествах в городских лесопарках или в зарослях у водоема. Ее отличительный признак — короткий хвост, который птица обычно держит поднятым вверх. Окрас — темно-коричневый.

Песня крапивника — это громкие, звонкие, мелодичные трели. Нередко, чтобы попеть, крапивник взлетает на низкие деревья или кусты. В случае тревоги у гнезда птичка начинает громко и звонко трещать.

В случае тревоги у гнезда птичка начинает громко и звонко трещать.

ЗАРЯНКА

Фото: ru.wikipedia.orgЗарянка — птичка размером с воробья, с коротким хвостом. Спинка у взрослой птицы однотонная, буро-зеленая. Лоб, передняя часть головы, горло и грудь — кирпично-рыжие, а брюшко почти белое. Песня зарянки короткая, мелодичная, но со скрипучими и очень высокочастотными перезвонами. При тревоге птичка издает высокий свист и крик.

Зарянка очень распространена в лесопосадках Москвы. Случается, что отдельные особи даже остаются в столице зимовать.

ВАРАКУШКА

Эта небольшая буро-коричневая птичка с белыми «бровями» узнаваема по синему окрасу на горле и груди, на котором, как правило, выделяется рыжее или белое пятно. У самок синий цвет заменен на «воротничок» из черных пятен на белом фоне. Пение у варакушки разнообразное и сложное. Она, как и скворец, может подражать звукам других певчих собратьев. Распеваясь, птичка издает треск. Поет как сидя на ветке, так и в полете.

Распеваясь, птичка издает треск. Поет как сидя на ветке, так и в полете.

Варакушки очень распространены на окраинах Москвы, особенно на пустырях и у водоемов.

ЖЕЛТОГОЛОВЫЙ КОРОЛЕК

Эти крошечные птички с тоненьким клювом имеют однотонный окрас по всему телу и черно-белый узор на сложенном крыле. Отличительная особенность — яркий рисунок-пробор на темени: оранжевый у самцов или желтый у самок, который обведен по бокам широкими черными продольными полосами. Корольки чаще всего держатся в кронах хвойных деревьев. Голос у них — тонкий, высокий, пение представляет собой серию свистовых фраз из очень высоких нот, последняя из которых, как правило, отличается от предыдущих.

В Москве корольки гнездятся и зимуют в крупных лесных массивах с хвойными деревьями, а в период миграций могут появиться и возле жилых домов.

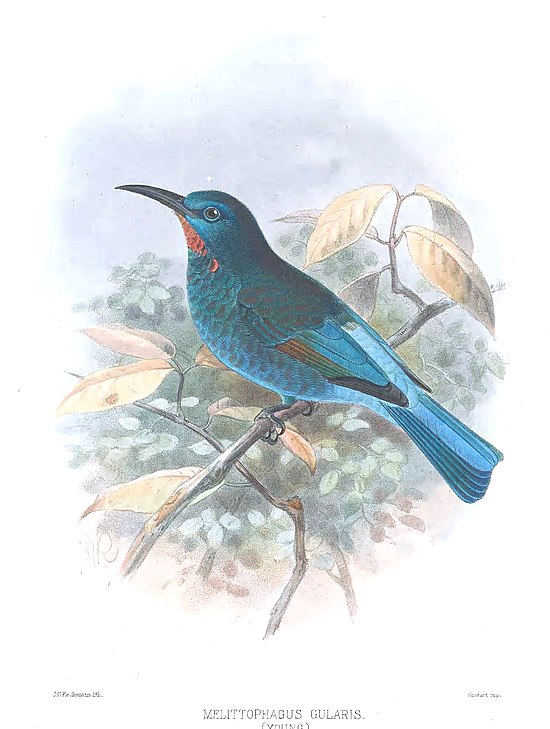

ЗЯБЛИК

Фото: ru.wikipedia.orgЗяблика легко узнать по двум ярким белым полосам на каждом крыле и продольным белым «клиньям» по краю хвоста. Самец весной и летом очень красиво окрашен, самка — буровато-серая с охристой грудью. Поет зяблик громко, трелями, тон которых с каждым разом повышается, а затем понижается и в конце имеет «росчерк». Птичка может издавать короткие «ррю» и «пиньк», а в полете — тихое «тюв-тюв».

Самец весной и летом очень красиво окрашен, самка — буровато-серая с охристой грудью. Поет зяблик громко, трелями, тон которых с каждым разом повышается, а затем понижается и в конце имеет «росчерк». Птичка может издавать короткие «ррю» и «пиньк», а в полете — тихое «тюв-тюв».

Заблики — один из самых распространенных в Москве видов певчих птиц. Гнездятся они в городе, но зимуют здесь редко.

ПЕНОЧКА-ТЕНЬКОВКА

Эта птичка имеет коричнево-зеленое оперение сверху и беловато-желтое — на горле и груди. При пении она монотонно повторяет слоги «тень-тень-тянь-тень, тинь…», словно это падают капли воды. В песню может вставлять тихое бормотание. Почуяв опасность, издает тихий высокий свист: «фюить».

В Москве пеночка-теньковка — весьма распространенная гнездящаяся перелетная птица, населяющая лесопарки, в которых есть хвойные деревья.

ПЕВЧИЙ ДРОЗД

Верх у этой птицы буро-коричневый, низ — беловатый с крупными темными каплевидными пестринами. У молодых птичек — желтоватое брюшко.

У молодых птичек — желтоватое брюшко.

Большую часть времени певчие дрозды проводят на земле, выискивая червячков. Пока не созрели ягоды, на деревья дрозд поднимается только при пении. Голос у него громкий, песня разнообразная, с большим числом свистовых колен, каждое из которых птица, как правило, повторяет несколько раз. Поют эти пернатые, как правило, в сумерках. При тревоге издают резкий треск и тихие высокие свисты.

В Москве этих птичек можно встретить практически в любом лесопарке.

ЯСТРЕБИНАЯ СЛАВКА

Эта птичка чуть мельче воробья. Верх — коричневый, крылья — рыжеватые, низ — светлый с рыжевато-коричневым налетом на груди и боках. Горло — ярко-белое у самцов и грязно-белое у самок. Песня у славки короткая, щебечущая, торопливая, с резкими обрывами в конце, словно птичка скандалит. При тревоге певунья отрывисто кричит: «вэд… вэд… вэд» — и издает что-то вроде шипения.

Ястребиная славка — обычная гнездящаяся перелетная птица Москвы. Она населяет пустыри с высокой травой и кустарниками и заросшие деревьями речные долины.

Она населяет пустыри с высокой травой и кустарниками и заросшие деревьями речные долины.

ЗЕЛЕНАЯ ПЕРЕСМЕШКА

Фото: ru.wikipedia.orgЭти птицы чем-то напоминают пеночек, но не такие шустрые. Верх у пересмешки бежево-зеленый, а брюшко желтое. Их пение представляет собой имитацию фрагментов щебетания голосов других птиц в сочетании с сипловатым «тли-и-и», тон которого постепенно идет на повышение. Позывка звучит как «тек» или «те, те, те».

В Москве зеленых пересмешек часто можно встретить в лесах и парках.

В этой статье мы рассказали лишь о наиболее характерных певчих птичках Москвы. На самом деле вам могут встретиться и другие виды.

КСТАТИ

К певчим причисляют пернатых отряда воробьинообразных (как правило, это мелкие птахи). Обычные воробьи и синицы, разумеется, тоже относятся к «певцам».

Уважаемые читатели!

Свои вопросы и предложения направляйте на sarano@mk. ru

ru

Маленькая птичка с оранжевым горлышком. Птица зарянка или малиновка

Птица малиновка получила свое имя за специфику окраски. Такое впечатление, что пичужка слишком увлеклась поеданием малины, в результате часть головы вокруг клюва и грудка оказались забрызганы малиновым соком. А еще называются эти красногрудые птицы зарянками, и не только из-за того, что они красиво поют на заре. Глядя на утреннюю пичугу, создается впечатление, что она так долго пела, любуясь восходящим солнцем, что окрасилась в рассветные цвета.

Птица малиновка получила свое имя за специфику окраски

Основные видовые признаки малиновки

Зарянка-малиновка таксономически принадлежит к типу хордовых, отряду воробьинообразных, семейству мухоловковых, роду зарянки.

Параметры тела этой птицы выглядят следующим образом:

- Оперение мелкое, мягкое и рыхлое. На крыльях первое маховое перо недоразвито, оно всего лишь наполовину своей длины выходит за пределы кроющей кисти.

- Длина тела у самцов колеблется от 12,2 до 16 см, у самок – от 14 до 16 см. В среднем эти птицы вырастают примерно до 15 см, если, конечно, считать вместе с хвостом.

- Размах крыльев у самцов находится в диапазоне от 21 до 25 см, самок – от 22 до 25 см, в среднем расстояние от края 1 крыла до края другого в расправленном состоянии составляет около 23 см.

- Длина отдельного крыла у самцов находится в диапазоне от 6 до 7 см, у самок крылья почти такие же, но обычно на несколько миллиметров больше.

- Длина хвоста в среднем у самцов и самок составляет около 7 см. Клюв у любой взрослой особи имеет размеры около 1,5 см.

- Вес этих птиц измеряется очень малыми величинами. Разница в нем у самцов и самок практически отсутствует. Весь диапазон колеблется от 17 до 19 г.

Классификация

Тип: хордовые

Класс: птицы

Отряд: воробьинообразные

Семейство: мухоловковые

Род: зарянки

Вид: зарянка

Размер: длина достигает 14-16 см. Размах крыльев до 22 см

Размах крыльев до 22 см

Масса: от 16 до 22 г

Продолжительность жизни: в среднем до 5 лет

Малиновку в народе еще называют зарянкой. Это небольшая птичка, встретить которую не так уж и сложно. Хотя она и предпочитает селиться в лесах, однако довольно часто появляется и в садах, огородах, парках.

Птица очень быстрая, на месте практически не сидит, порхает в густой листве в поисках насекомых, которыми питается. Наблюдать за ней крайне интересно, ведь можно узнать много необычного о жизни красногрудой певицы.

Малиновка крупным планом

Среда обитания

Зарянки распространены в России повсеместно. Их можно увидеть и в северных регионах, и в центральной части страны, среди , и даже в Сибири.

Встречаются малиновки в Африке, Азии, а вот, например, в Австралии и Америке не живут. Когда-то их даже пытались специально завезти туда, но птички не прижились.

В 20-ом столетии попытки распространения птиц повторились. В этот раз в качестве дома для малиновок был выбран штат Орегон и Британская Колумбия, но и тогда попытка не была успешной.

В этот раз в качестве дома для малиновок был выбран штат Орегон и Британская Колумбия, но и тогда попытка не была успешной.

Чтобы птичья колония процветала и разрасталась, ей необходим смешанный или лиственный лес с очень густым подлеском. Если малиновка селится в садах или парках, то выбирает исключительно те, где много кустарников. В их ветвях птичка и выводит потомство.

Интересно! Существует мнение, что свое название «малиновка» получила не только из-за характерного цвета грудки, но и за любовь вить гнезда в зарослях малины (как не удивительно, но , подобно зарянкам, также намеренно вьют гнезда возле ягодных кустарников). Именно там дачники чаще всего обнаруживают кладки яиц. Зарянкой же прозвали потому, что, начав петь на вечерней заре, продолжает до самых сумерек. И, чуть отдохнув, вместе с дроздами приветствует новый день.

В разных регионах эти пернатые ведут разный образ жизни. В южных – оседлый, на зиму дальних перелетов не совершают. В северных – кочуют, подобно , но весной возвращаются одними из самых первых.

В северных – кочуют, подобно , но весной возвращаются одними из самых первых.

Интересно! Малиновки, родиной которых стали северные регионы, в размерах заметно крупнее своих южных собратьев. Кроме того, и оперение у них ярче.

Птицы никогда не гнездятся в чужих для них местностях. Даже совершая достаточно дальние перелеты в более теплые регионы, они все равно ранней весной обязательно возвращаются туда, где родились, чтобы вывести птенцов.

Интересно! С 60-х годов 20-ого столетия птица малиновка признана (правда, неофициально) национальной птицей Великобритании. В этой стране птичка ассоциируется с наступлением Рождества. По сей день на традиционных открытках можно увидеть зарянку.

Взрослая зарянка готовится к полету

Характеристика

Небольшие, но изящные птицы отличаются ярко-красной или оранжевой грудкой и серо-зеленой или серой спинкой с примесью голубого по бокам. Размеры невелики – длина тела составляет не более 14-16 см.

Длина крыльев и хвоста достигает около 7 см. А вес малиновки колеблется в диапазоне от 16 до 22 грамм.

На фото зарянка выглядит очень живой, подвижной, такой же она является и в жизни. Птичка передвигается короткими скачками, чаще даже перелетами.

Предпочитает скрываться среди густой травы, в кустарниках. Она постоянно в движении: ловит мух, ищет материал для гнезда, изучает пространство.

Людей малиновки совсем не боятся, точнее, не обращают ни них никакого внимания. Нередко можно заметить такую картину на даче: огородники копаются в земле, а рядом снует красногрудая птичка, выжидающая, когда появится лакомый червяк.

Зарянка с добычей – личинкой жука-щелкуна (проволочник)

Пернатые активны в основном днем, но петь начинают рано утром до наступления жары или вечером до самой темноты. Песня малиновки считается одной из самых красивых: очень мелодичная, с пересвистами и трелью.

Как и у большинства птиц, искусным певцом является самец, хотя самки тоже участвуют в концертах. Однако разнообразие звуков у них беднее.

Однако разнообразие звуков у них беднее.

Мужские особи малиновок крайне агрессивны. Они ревностно охраняют не только самку, но и собственную территорию.

Среди самцов зарянок нередки драки, в том числе, и со смертельным исходом одного из соперников. Именно поэтому птички держатся обособленно друг от друга, живут семьями, а не колониями.

Это интересно! Из-за выраженной агрессивности в отношении друг друга и частых драк, в половозрелом возрасте погибают до 10% мужских особей малиновок (от всей численности молодняка на определенной территории).

Всего известны 8 подвидов зарянки, которые отличаются более темной или светлой окраской перышек. Но наиболее распространена малиновка обыкновенная и японская. Последняя отличается красно-бурым окрасом верхней части тела.

Самец зарянки прогоняет лазоревку от кормушки

Некоторые птицы могут селиться в парках, подобно , или даже в лесополосах больших городов, совсем недалеко от многоэтажек. Это накладывает определенный оттенок на их поведение.

Это накладывает определенный оттенок на их поведение.

Малиновок легко сбивают с толку городские осветительные приборы, в частности фонари по дорогам и окна квартир, где включены лампы. В таких случаях зарянки продолжают свои песни далеко за полночь, ориентируясь на не гаснущие источники света.

Внешний вид

Чтобы запомнить, как выглядит малиновка, ее достаточно увидеть всего один раз: изящное небольшое тело с ярким пятном, достаточно длинными лапками и небольшим клювом темно-серого или черного цвета. Лапки коричневого окраса.

Интересно! Телосложение малиновки очень напоминает , за исключением хвоста – у малиновок он прямой, а у соловьев – закругленный.

Малиновка – небольшая птичка, которая легко уместится в двух ладонях не то что взрослого человека, но даже и ребенка. На фото зарянки хорошо видна ее яркая, неординарная окраска.

Если же сделать подробное описание внешнего вида, то оно будет следующим. Оперение верхней части головы, спины и крыльев имеет зеленовато-серый цвет, незаметный в густой листве. А вот спереди, ото лба до грудки и по щекам перья окрашены в яркий, рыже-малиновый цвет, который и дал название виду. Брюшко белое.

А вот спереди, ото лба до грудки и по щекам перья окрашены в яркий, рыже-малиновый цвет, который и дал название виду. Брюшко белое.

Малиновка, у которой хорошо видны все характерные особенности оперения

Как и у большинства других птиц, у самца цвета оперения выглядят ярче и насыщеннее, самки же более блеклые. Но и те, и другие одинаково длинноноги, передвигаются по траве и земле быстрыми прыжками, красиво поют, хоть самки и не так искусны в щебетании.

У птиц небольшой, короткий, острый клюв. Это идеальный инструмент для ловли различных мелких насекомых и даже улиток, которые тоже входят в обширный рацион питания пернатых хищниц.

На лапках длинные коготки, ими малиновки пользуются, когда необходимо зацепиться и прочно удержаться на ветке. Хвост плоский, средних размеров. Все строение, в общем, пропорционально и гармонично.

Окрас этих птиц не зависит от половой принадлежности: как самки, так и самцы имеют одинаковое яркое пятно на груди оранжевого или красноватого цвета и примерно одинаковую цветовую гамму спинки и крыльев. Единственное отличие самки от самца в размере: самки несколько меньше.

Единственное отличие самки от самца в размере: самки несколько меньше.

Основные особенности

Зарянку гораздо легче увидеть на фото, чем в жизни. И дело не в том, что она ведет скрытный образ жизни (хотя, и тут доля правды есть), а в том, что она исключительно подвижна.

Самое первое описание этого вида принадлежит перу Линнея. Еще в XVIIв, в своей известной среди биологов работе «Система природы» ученый классифицировал зарянку, рассмотрев и все ее повадки.

Это интересно! Научное название - Motacilla rubecula, включает в себя видовое наименование и родовой эпитет (rubecula), который на русский переводится примерно, как «красненькая».

Живут птички в среднем около 5 лет, хотя могут и до 12. Но среди молодняка очень высока смертность, в первую очередь, из-за агрессии по отношению друг к другу. Вообще, среди орнитологов бытует мнение, что если птенец малиновки прожил первый год, то у него высок шанс умереть уже в почтенном 10-летнем (и старше) возрасте.

Никакое описание не обойдется без рассказа о том, как эта птица поет. Слушать малиновку одно удовольствие, не зря ее считают чуть ли не самой искусной певуньей! Птичка начинает выводить трели с наступлением утренней зорьки, днем она молчит, а с заходом солнца опять вступает в общий хор.

Песня сразу выделяется невероятной чистотой звука, в ней искусно перемежаются высокий свист и мелодичное щебетание.

Ранней весной характерные звуки можно слышать чуть ли не весь день напролет, но уже ближе к лету малиновки радуют любителей своих трелей только вечером и утром.

Самец зарянки исполняет песню

Питание

Зарянка – птица, прежде всего, насекомоядная, потому что в пищу она употребляет различных мух, мошек, червяков, многоножек, жуков, а иногда даже и моллюсков.

Основной рацион этих птиц составляют насекомые и фрукты. Нередко отмечались случаи, когда малиновки караулят фермеров, садоводов и после того, как те начинают перекапывать или рыхлить землю, вытаскивает еду прямо у него из-под ног.

Среди насекомых птицы предпочитают:

- жуков;

- клопов;

- жужелиц;

- личинок;

- мелких моллюсков;

- пауков;

- многоножек;

- червяков.

Важно! Если хотите приманить зарянку, лучше всего класть зернышки не в висячие кормушки, а на землю. Эти птицы не привыкли питаться в кормушках, но будут с удовольствием подбирать пищу с земли.

Из ягод птицы выбирают бузину, рябину, ежевику и смородину. Хотя нередки случаи, когда малиновки не брезгуют фруктами, семенами и злаками.

В весеннее и зимнее время птички охотно питаются с человеческих рук, не опасаясь и не пугаясь. Также они не откажутся и о тех смесей, которые люди насыпают в кормушки: семечек, пшена, хлеба и т.д.

Малиновка берет корм с человеческих рук

Это интересно! Малиновки никогда не отказываются от свежих ягод, чем иногда даже наносят урон дачному урожаю. Особенно они любят ежевику, смородину, рябину и бузину.

Уже ближе к осенним месяцам, животная пища в рационе птичек уступает место растительной.

Но все же красногрудые птички не считаются вредителями сельского хозяйства хотя бы потому, что они очень охотно поедают многочисленных гусениц и улиток, которые так опасны для молодых растений.

Но самое главное, любимое лакомство зарянок, как и у , – аппетитные муравьиные яйца. Всего одно семейство этих птичек, поселившееся на дачном участке, может за летний сезон уничтожить всех муравьев. Именно поэтому опытные садоводы стараются привлечь малиновок, подкармливая их.

В зимнее время основным кормом для зарянок становятся ягоды рябины

Поведение, размножение

В тех регионах, где малиновка относится к перелетным птицам, она оказывается одним из самых первых весенних гостей. Эти пернатые очень верны своему дому: они всегда возвращаются из теплых краев туда, где появились на свет.

Даже зимой, ближе к Рождеству, можно услышать пение этих птиц

Первыми прилетают самцы. Их задача – найти удобное место для гнездования и отвоевать ту территорию, на которой семейство будет жить и охотиться.

Их задача – найти удобное место для гнездования и отвоевать ту территорию, на которой семейство будет жить и охотиться.

Как говорилось выше, это очень серьезная задача, часто заканчивающаяся печально для более слабого соперника. Самки возвращаются чуть позже, и вместе пара начинает строить гнездо.

Малиновки предпочитают селиться в траве, в невысоких кустарниках, ближе к земле. Очень часто их небольшие гнездышки обнаруживаются в кучах досок, даже в дровяных поленницах.

Кусты смородины, крыжовника, малина – все это излюбленные места у зарянок. Основной строительный материал – прошлогодняя трава, ее переплетают со мхом и сухими листьями.

Для утепления и в качестве мягкой подстилки птицы могут использовать паклю, пух, иногда даже вату. Гнездо невелико в размерах: в высоту около 5см, в диаметре 7-8см.

Гнездо зарянки очень аккуратное

После постройки гнезда, самка откладывает примерно 5-7 яичек. Яйца зарянки небольшие, около полутора сантиметров в длину. Цвет – желтоватый, с разбросанными по скорлупе рыжими крапинками.

Цвет – желтоватый, с разбросанными по скорлупе рыжими крапинками.

Птенцы появляются на свет через полмесяца. Абсолютно беспомощные, с черной голой кожей и постоянно раскрытыми ртами, они вовсе не похожи на тех красавцев, которыми станут потом.

В гнезде птенцы зарянки находятся в течение 15 дней, потом вылетают. Но от родителей отдаляться не спешат, то и дело прося у них пищи. Кстати, малыши очень прожорливы. В первые недели жизни они запросто могут съесть за сутки примерно 4м червяков.

Это интересно. Зачастую именно малиновки становятся приемными родителями для птенцов , что тоже сказывается на их численности.

Птенцы зарянки, которым всего несколько дней

За летний сезон малиновки могут вывести птенцов дважды, а при удачном стечении обстоятельств и трижды. Вылетевшие малыши (слетки) вовсе не похожи на взрослых птиц: их оперение пестрое, без характерного красного оттенка.

Птенцы зарянки предпочитают обитать в траве, хотя уже неплохо летают. Родители постоянно находятся рядом, чтобы в случае опасности предупредить потомство.

Родители постоянно находятся рядом, чтобы в случае опасности предупредить потомство.

Все дело в том, что в раннем возрасте малиновки крайне доверчивы, им все интересно, и они еще недостаточно опытны, чтобы чего-то бояться. Нередко птенцы даже увязываются за пришедшими в лес по грибы или ягоды людьми.

Самый тяжелый год для птенцов – первый. Именно в этот период смертность малышей наиболее высокая, в том числе и из-за постоянных драк. Но если они выживут, то могут прожить до старости и естественной смерти.

Слёток зарянки, еще не принявший взрослую окраску. Птенцы имеют не такой яркий окрас, как их родители. Это своего рода определенная маскировка, которая без труда скрывает потомство среди веток и зарослей

Отношение с людьми

Людей зарянки совсем не боятся. Зимой запросто могут прилететь и взять корм с руки. Всегда сопровождают дачников во время обработки земли, чтобы успеть перехватить выкопанных червяков или личинок.

Уход несложен, но имеет некоторые особенности. Например, малиновки очень любят купание, постоянно плещутся в специальной ванночке, поэтому им рекомендуется менять воду как минимум два раза в день.

Например, малиновки очень любят купание, постоянно плещутся в специальной ванночке, поэтому им рекомендуется менять воду как минимум два раза в день.

Птица не только будет радостно купаться, но и прихорашиваться, очищая каждое свое перышко. За этой процедурой весьма любопытно наблюдать.

Интересно! В первые дни после того, как птица поймана, ее поведение в клетке будет неспокойным. Чтобы немного ее утихомирить, рекомендуется завесить клетку темной тканью

Зарянка – очень дружелюбная птичка

Кроме того, необходимо следить и за правильным составом получаемой малиновкой пищи. В противном случае, такой необычный питомец может заболеть, перестанет петь или даже погибнет.

Важно помнить, что главным составляющим питания являются живые насекомые, поэтому орнитологи советуют добавлять различных червячков, жуков и т.д. Особенно это необходимо в весенний певчий сезон.

Получая правильный корм в достаточном количестве, малиновка с удовольствием будет щебетать, даже находясь в неволе. Кстати, довольно легко приучаются и взрослые птицы, пойманные в природе.

Кстати, довольно легко приучаются и взрослые птицы, пойманные в природе.

Важно! Не стоит сажать в одну клетку несколько самцов этих птиц. Они будут устраивать драки до тех пор, пока она из них не погибнет. Наилучший вариант содержания – парами.

В целом, зарянка достаточно неприхотлива к условиям содержания. В качестве домика ей подойдет среднего размера клетка.

Сама по себе зарянка – очень интересная, удивительная птица с неповторимыми повадками. Она любима садоводами за неоценимую пользу в борьбе с вредными насекомыми.

Любители птичьего пения уважают малиновку за неповторимые, мелодичные трели и красивый щебет. Многих людей привлекает ее яркая расцветка и веселый, доверчивый нрав.

Наверное, благодаря всем этим качествам, красногрудая пернатая красавица всегда становится желанной гостьей, встреча с которой особенно приятна!

Малиновка: Яркое красное пятнышко в лесной гамме

Малиновку можно встретить летом в лесу, а иногда и в садах. Она привлекает своей яркой окраской и красивым, мелодичным щебетанием. Зарянка не боится человека, но все равно ее повадки известны не каждому.

Она привлекает своей яркой окраской и красивым, мелодичным щебетанием. Зарянка не боится человека, но все равно ее повадки известны не каждому.

Как-то осенью моя родственница позвонила мне со словами: «А у меня в огороде появилась ручная птица. Не отлетает от меня, сидит на расстоянии вытянутой руки и ждет чего-то». Такая же птица есть и у меня. И у многих других садоводов-огородников. Это миловидная маленькая птичка зарянка, которую еще называют малиновкой. Чаще к человеку «привязывается» доверчивый первогодок, который смотрится взрослее благодаря привычке распушать оперение. Он пока еще не узнал всех опасностей, подстерегающих любопытных птиц. Внимательно наблюдает за человеком, следует за ним по пятам. Нередко в конце лета – начале осени я была вынуждена отгонять от себя сидящую поблизости зарянку, чтобы случайно не поранить ее лопатой или граблями.

Зарянка – птица перелетная

Зарянку хорошо знают в Западной Европе и на Британских островах. Там есть не только свои местные, но и прилетающие на зиму малиновки. Улетают эти птицы и в более южные страны. Возвращается к себе домой зарянка одной из первых. В Подмосковье можно услышать ее красивые и звонкие песни уже в марте, когда появляются первые проталины. Поет не только самец, но и самка. Их звенящая песня, в которой чередуются короткие свистки и длинные мелодии, смолкает на некоторое время в середине дня и глубокой ночью. На утренней заре пение зарянок заглушает голоса других птиц. Не отсюда ли произошло название птицы? Каждая мелодия заканчивается трелью, напоминающей перезвон колокольчиков. Эти мелодии будут звучать до середины июля, потом их сменит более тихое пение, которое можно слышать до самой осени.

Улетают эти птицы и в более южные страны. Возвращается к себе домой зарянка одной из первых. В Подмосковье можно услышать ее красивые и звонкие песни уже в марте, когда появляются первые проталины. Поет не только самец, но и самка. Их звенящая песня, в которой чередуются короткие свистки и длинные мелодии, смолкает на некоторое время в середине дня и глубокой ночью. На утренней заре пение зарянок заглушает голоса других птиц. Не отсюда ли произошло название птицы? Каждая мелодия заканчивается трелью, напоминающей перезвон колокольчиков. Эти мелодии будут звучать до середины июля, потом их сменит более тихое пение, которое можно слышать до самой осени.

Как выглядит зарянка

Узнать зарянку легко по ярко-оранжевой грудке и части головы. Верхушка головы, шея (сзади), спинка и крылья имеют серо-оливковую окраску. На брюшке есть серовато-белая часть мягкого оперения. Старые птицы имеют на горле яркое красное пятно. Молодые окрашены не столь интенсивно. Брюшко у них желтовато-охристое с темными крапинками. Малиновке нужны соразмерно длинные ноги, так как большую часть времени она прыгает по земле, траве и перескакивает с ветки на ветку в кустах. Крылья у этой перелетной птицы короткие, длиной всего 7 см, и не очень сильные. Размер малиновки чуть меньше воробья: длина тела 14 – 16 см, а вес 16 – 18 г. Живут зарянки в среднем около 5 лет.

Малиновке нужны соразмерно длинные ноги, так как большую часть времени она прыгает по земле, траве и перескакивает с ветки на ветку в кустах. Крылья у этой перелетной птицы короткие, длиной всего 7 см, и не очень сильные. Размер малиновки чуть меньше воробья: длина тела 14 – 16 см, а вес 16 – 18 г. Живут зарянки в среднем около 5 лет.

Семейная жизнь зарянки

За зарянкой закрепилась репутация птицы-индивидуалиста. Ее редко встретишь в компании сородичей. На место гнездования первым обычно прилетает самец. И начинает отстаивать свою территорию. Он не пускает на нее других самцов, дерется с ними на смерть. Часто попадает и самкам, которых ошибочно принимают за самцов.

Строительство гнезда – обязанность самки. На его постройку уходит около недели. К середине мая чашевидное или слегка овальное гнездо зарянок готово. Нередко оно умещается между корнями старых пней или в основаниях кустарников. В кладке 5 – 7 светло-розовых с бурыми крапинками яиц, из которых после 13 – 14 дней насиживания вылупляются голые птенцы. Родители их кормят в течение двух недель. Подросшие, но еще не научившиеся хорошо летать птенцы покидают гнездо. Первое время они живут на территории своих родителей, которые продолжают подкармливать выводок. Взрослые птицы присматривают за птенцами, предупреждают их об опасности протяжным «тсс…». Птенцы ловко бегают и прыгают в высокой траве, замирая при любой опасности. Пройдет совсем немного времени, и зарянки-родители будут готовиться ко второй кладке. Они пока не прогоняют птенцов со своей территории, так как у молодых птиц еще не появилось на грудке оперение оранжевой окраски. Для самца зарянки это опознавательный знак соперника. Как только оперение подросших птенцов станет ярким, им будет запрещено находиться в «доме» своих родителей.

Родители их кормят в течение двух недель. Подросшие, но еще не научившиеся хорошо летать птенцы покидают гнездо. Первое время они живут на территории своих родителей, которые продолжают подкармливать выводок. Взрослые птицы присматривают за птенцами, предупреждают их об опасности протяжным «тсс…». Птенцы ловко бегают и прыгают в высокой траве, замирая при любой опасности. Пройдет совсем немного времени, и зарянки-родители будут готовиться ко второй кладке. Они пока не прогоняют птенцов со своей территории, так как у молодых птиц еще не появилось на грудке оперение оранжевой окраски. Для самца зарянки это опознавательный знак соперника. Как только оперение подросших птенцов станет ярким, им будет запрещено находиться в «доме» своих родителей.

Чем питается зарянка

Зарянка питается тем, что может найти в нижнем ярусе леса. Она прыгает по земле и лесной подстилке, отыскивая жуков, их личинок, гусениц, мух, лесных клопов, пауков, многоножек, сухопутных улиток и червяков. Многочисленные садовые вредители тоже входят в рацион питания зарянок. Эти птицы караулят садоводов с лопатой в руках. Знают, что смогут найти что-то вкусненькое на только что перекопанной земле. В конце лета и осенью зарянка с удовольствием склевывает семена и ягоды. Нередко малиновки появляются возле кормушек. Но им проще находить еду на земле, чем в специальных сооружениях для кормления птиц.

Многочисленные садовые вредители тоже входят в рацион питания зарянок. Эти птицы караулят садоводов с лопатой в руках. Знают, что смогут найти что-то вкусненькое на только что перекопанной земле. В конце лета и осенью зарянка с удовольствием склевывает семена и ягоды. Нередко малиновки появляются возле кормушек. Но им проще находить еду на земле, чем в специальных сооружениях для кормления птиц.

Зарянка в неволе

Зарянок держат в клетках как подвижных певчих птиц. Они быстро привыкают к человеку, который за ними ухаживает. Не боятся его, берут корм из рук. И поют свои песни круглый год, с непродолжительным перерывом на летнюю линьку. Но и здесь проявляется индивидуализм этой птицы. Самцы, оказавшиеся в одной клетке, дерутся так рьяно, что могут серьезно поранить друг друга. В рацион питания малиновок, живущих в доме, входят ягоды (стоит добавить бузину), насекомые и специальные смеси семян и зерен. Веселая зарянка радует пением даже зимой.

© "Подмосковье", 2012-2018. Копирование текстов и фотографий с сайта pоdmoskоvje.cоm запрещено. Все права защищены.

Копирование текстов и фотографий с сайта pоdmoskоvje.cоm запрещено. Все права защищены.Известна своим дружелюбным характером и пестрым окрасом. Эта маленькая птичка совсем не боится людей, при этом самцы способны быть очень враждебными друг к другу. Образ жизни и повадки зарянки нельзя назвать обычными – от привычных городских птиц они заметно отличаются.

Описание и особенности

Зарянка – порода из семейства мухоловковых, принадлежит отряду воробьиных. Часто возникают вопросы о правильном названии птицы – «зорянка» или «зарянка». Корректен последний вариант, который происходит от слова «заря» — отличительной чертой пичуги является оранжевый окрас.

В длину взрослая особь достигает 14 см, вес не превышает 16-22 г. Размах крыльев находится в диапазоне от 20 до 22 см, лапки длинные. Это позволяет ей передвигаться прыжками, из-за чего издалека ее можно принять за . Самцы несколько крупнее самок, перья имеет неплотную структуру – создается впечатление округлости птицы.

Самцы зарянки немного крупнее самок и смотрятся округлее

Зарянку легко заметить даже среди густой листвы деревьев. Молодняк имеет бело-коричневое оперение, с редкими оранжевыми пятнами. Окрас взрослой птицы пестрый:

- Верхняя часть от головы до конца хвоста имеет буро-зеленый цвет;

- Брюшко белое, такого же цвета кайма грудки;

- Лоб, бока, горло и грудь рыжего цвета.

Цвет одинаковый у обоих полов, у самок обладает меньшей интенсивностью. Пожилых особей можно отличить по яркой окраске. Клюв черного цвета, конечности коричневых оттенков. Глаза у птицы зарянки большие, черные.

Отношение к людям и пение зарянки

Отличительной чертой этих птичек является пение. Утренние «концерты» запевают самцы, вступая следом за горихвосткой-чернушкой, одновременно с черным . Могут продолжать чириканье даже поздним вечером – их можно услышать в парках в сумеречное время. У самцов «набор нот» разнообразнее, чем у самок – особенно в период размножения. Их песня считается одной из самых красивых, зимой поют зарянки обоих полов.

Их песня считается одной из самых красивых, зимой поют зарянки обоих полов.

С человеком музыкальная птица состоит в хороших отношениях – может даже кормиться с рук. Нередко эти пичуги останавливаются в местах перекопки земли – в рыхлой почве для них могут найтись лакомства в виде и жуков. В зимнее время могут даже залетать домой к людям в поисках тепла. Могут греться возле неприродных источников света, предоставляя возможность любоваться их необычным оперением.

Несмотря на такое дружелюбие, их нечасто случается встретить на дачах за городом. Ухоженные места им не подходят для откладки яиц, они любители природного «хлама» — в полесьях можно заметить пестрых птичек, они любят покрытые мхом пни и подрост. А уж в чистые и обильно освещенные лиственные леса эта птица не поселится ни в коем случае.

Образ жизни и среда обитания

Ареал зарянки обширен – побережье Северного моря, Марокко и даже Северо-западная . К северу обитает вплоть до Финляндии и Скандинавии, включая Западную Евразию. В России услышать пение зарянки можно в средней полосе, причем не только в лесах.

В России услышать пение зарянки можно в средней полосе, причем не только в лесах.

Эта птица выбирает густые леса – особенно нравятся ей заросли орешника и ольхи. Также их можно приметить в заросших рощах парков, причем сосновых посадок, наполненные солнечным светом, она старается избегать.

Зарянки не боятся людей и могут селиться рядом с домами

Они не боятся людей, поэтому селятся даже в садах, если те придутся им по душе. Отдают предпочтение местам с высокой влажностью – близкое расположение водоемов, например.

С другими птицами зарянка обитает совместно плохо, нередко устраивая баталии за хорошее место. Самцы могут вступить в бой между собой за земли, причем процент гибели в них велик – до 10%. Взрослые особи предпочитают одиночный образ жизни после дележа территории, они редко уживаются даже со своим видом. После миграции на юг возвращаются на прежние места.

Зарянка предпочитает дневную активность, иногда ее можно обнаружить ночью возле искусственных источников света. Несмотря на некоторую схожесть с другими представителями своего семейства, эту птицу выделяют повадки: она двигается рваными движениями, часто наклоняется вперед. Усаживаться предпочитает на нижних ветках, в отличие от многих некрупных птичек.

Несмотря на некоторую схожесть с другими представителями своего семейства, эту птицу выделяют повадки: она двигается рваными движениями, часто наклоняется вперед. Усаживаться предпочитает на нижних ветках, в отличие от многих некрупных птичек.

В конце 19 века предпринимались попытки искусственно развести этот вид в нескольких странах – Новой Зеландии, Австралии и Америке. Однако зарянка не прижилась в новых местах, возможной причиной стала необходимость в ежегодной миграции, потому что зарянка относится к птицам.

Перелеты совершают поздней осенью и возвращаются весной одними из первых – густое оперение позволяет птицам с комфортом переносить низкие температуры. Вернувшись в родные края в конце марта –начале апреля, самцы немедленно приступают к пению, открывая сезон размножения. Апогея чириканье достигает к середине второго месяца весны, ведь уже в мае появляются первые птенцы.

Питание

Основой питания являются насекомые, подойдут и их личинки. Также с удовольствием зарянки лакомятся пауками, червями и даже мелкими моллюсками (улитками). К середине лета, когда поспевают ягоды, включают в рацион и такой «десерт»: в августе клюет чернику и крушин, а осенью переходит на рябину, семена ели и бузину.

К середине лета, когда поспевают ягоды, включают в рацион и такой «десерт»: в августе клюет чернику и крушин, а осенью переходит на рябину, семена ели и бузину.

Весной, когда растительная пища недоступна, центральное место в питании занимает животная еда – жуки, муравьи и другие беспозвоночные. Как следует из описания зарянки , она предпочитает не взлетать слишком высоко, поэтому и еду ищет в почве и нижнем ярусе деревьев. Видов , потребляемых этими птицами, огромное множество, привередливостью в этом вопросе они не отличаются.

Поздней осенью часто подлетают к кормушкам возле жилищ людей, могут устроить драки возле «буфета». Неприхотливы в этом вопросе, хорошо относятся к кормовым смесям. Мягкие корма в их абсолютном приоритете, кушать любят обильно и часто.

Однако им не всегда удобен такой способ питания – их лапки не приспособлены цепляться за края кормушек. Для них прекрасно подойдут широкие окошки или свободные поддоны в конструкции. Также можно просто рассыпать корм на открытую поверхность.

Если приучить зарянку питаться возле дома, по утрам можно наслаждаться ее негромким, но очень мелодичным пением. Особенно контактные особи могут даже позволить погладить себя, с удовольствием греясь в руках человека.

Летом часто подлетают к огородникам и садовникам, выискивая семена, земляных червей и других, ненужных при посеве насекомых. Таким образом, она даже немного помогает повысить урожайность. Этих птиц очень любят в Англии, где по некоторым источникам ее считают национальной птицей. Благодаря яркому окрасу, ее также наградили званием Рождественского символа.

Размножение и продолжительность жизни

Самцы не участвуют в воспитании птенцов, однако прилетают в места гнездования раньше особей женского пола – в начале весны. Самки же возвращаются ближе к маю, сразу приступая к витью гнезд. Место выбирают ближе к земле, в густом подлесье или старых пнях.

Стараются сделать кладку яиц в недоступном для чужих глаз месте. Это и объясняет их нелюбовь к светлым открытым площадкам. Хорошо подходят треснувшие широкие стволы деревьев, заросли кустарничков. Обычно высота гнезда не превышает 5 см, а ширина – 7-9 см.

Хорошо подходят треснувшие широкие стволы деревьев, заросли кустарничков. Обычно высота гнезда не превышает 5 см, а ширина – 7-9 см.

Сверху гнездо зарянка старается прикрыть, а внутри застилает травинками и листвой. Растительная подложка получается рыхлой плотности, однако достаточно теплой и мягкой. Внешняя сторона состоит из прошлогодней листвы, а внутренний слой содержит массу различного строительного материала:

- Корешки и стебли,

- Шерсть, волосы и перья,

- Сухая листва (если местом создания гнездышка выбрано дупло слишком большого размера).

Одна кладка может содержать 5-7 яиц (редким количеством считается 4 или 8), такое большое число связано с высокой смертностью среди птенцов. Скорлупа светлого цвета с ржавыми и коричневыми пятнами. Длительность инкубационного периода не превышает 14 дней, насиживает только самка, партнер может иногда приносить ей корм.

Молодые птенцы зарянки имеют пестрое неяркое оперение

После появления на свет птенцов, родители приступают к интенсивному кормлению – до 14 раз в час для еды. Активнее всего оно происходит ранним утром, в полдень и ближе к ночи. На исходе 2 недели птенцы, еще не научившись летать, покидают гнездо, прячась в густой растительности.

Активнее всего оно происходит ранним утром, в полдень и ближе к ночи. На исходе 2 недели птенцы, еще не научившись летать, покидают гнездо, прячась в густой растительности.

При необходимости отец докармливает их, в то время как самка приступает к постройке нового гнезда – эти птицы обычно делают две кладки за год. Первая в конце весны, а вторая – ближе к июлю. К концу 3 недели жизни птенцы зарянки осваивают полет и покрываются оперением, начиная самостоятельную жизнь. Второй выводок завершает свой цикл взросления к началу августа.

Несмотря на высокий показатель смертности среди птенцов, продолжительность жизни этой птицы велика и может достигать 10 лет. Зафиксированный рекорд – 19 лет. Однако средней длиной жизни, считая и потери в раннем возрасте, считается 2-3 года. Сложнейшей задачей птенцов становится выживание до достижения 1 года.